Reifeprüfung, Semester 6 |

Beitragsfoto by

Greg Rakozy on

Unsplash

Wer den Himmel beobachtet, sieht die nahe Umgebung des Weltalls. Das Universum. Was denken die Menschen, wie ist es entstanden? Und wer von ihnen hat recht?

https://www.youtube.com/watch?v=EccE5NpEcUo

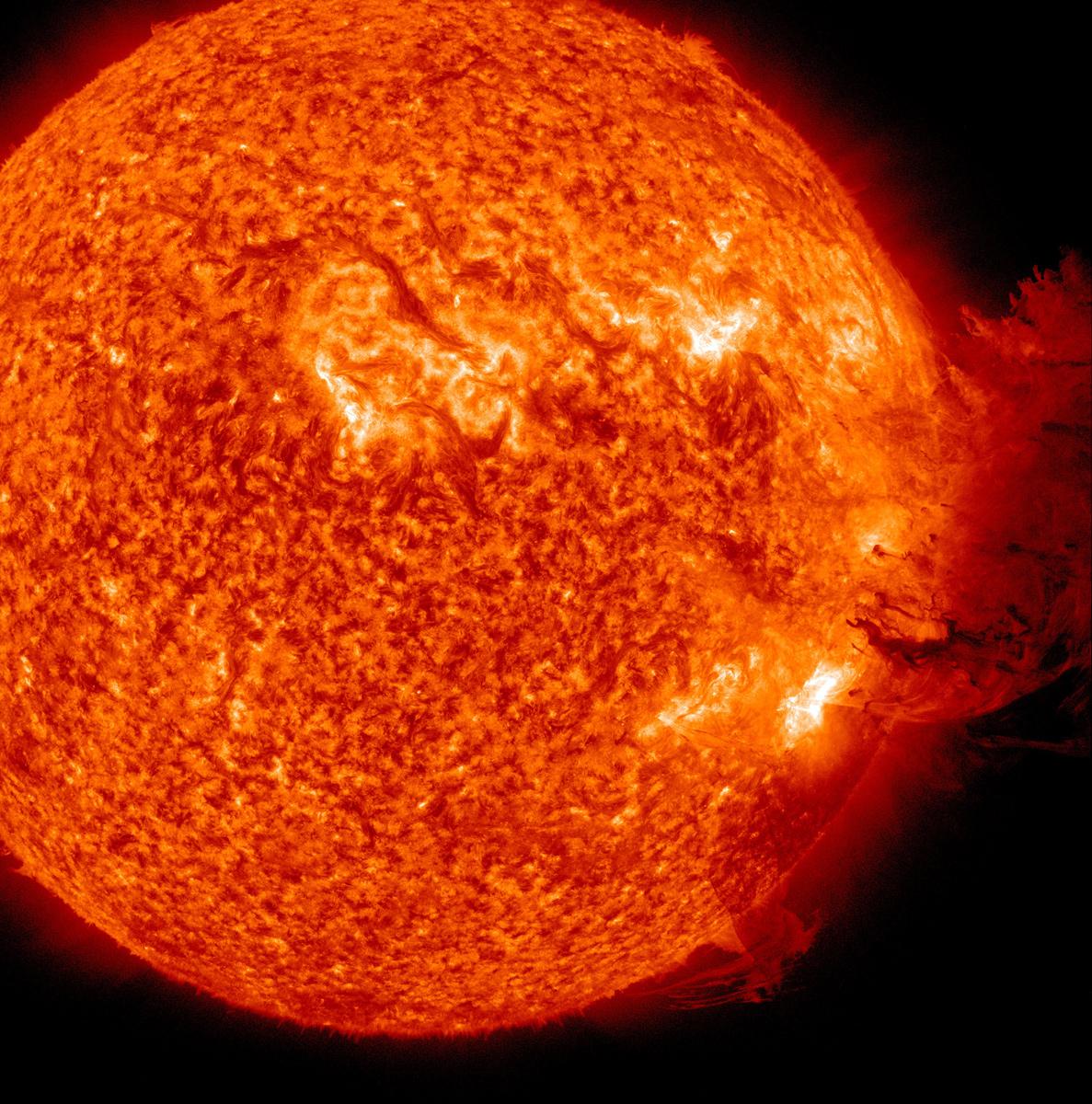

Viele Kulturen haben ihren eigenen Schöpfungsmythos. Die Geschichten haben oft mit Göttern und der Natur zu tun. Naturwissenschaftler haben ihre eigene Geschichte der Entstehung des Universums. Es entstand vor 13,8 Milliarden im Urknall. Raum und Zeit entstand. Es gibt bei der Beobachtung des Weltalls Hinweise darauf: das Hintergrundrauschen als eine Art „Echo des Urknalls“, und die Rotverschiebung der Sterne und Galaxien – alles dehnt sich aus – und damit muss auch alles einen Anfang gehabt haben.

Simulationen am Computer zeigen, dass die Idee mit dem Urknall eine gute Idee ist. Ein schönes Modell. Es funktioniert allerdings erst dann, wenn man zur beobachtbaren Materie noch „dunkle Materie“ und zur beobachtbaren Energie noch „dunkle Energie“ hinzufügt. Was auch immer es ist, das muss es geben, damit am 13,8 Milliarden Jahre nach dem Urknall das zeigt, was wir heute im Universium beobachten. Mit Teleskopen, mit Antennen, und mit Satelliten.

Hier erfahren wir die Definitionen der verwendeten Konzepte.

Die Schöpfungsmythen vieler Kulturen spiegeln die Art, Geschichten zu erzählen wieder, die es damals gab, als sie entstanden sind.

Die schwarz geflügelte Nacht, eine Göttin, vor der selbst Zeus in Ehrfurcht stand, wurde vom Wind umworben

und legte ein silbernes Ei in den Schoß der Dunkelheit; Eros, den manche Phanes nennen, entschlüpfte diesem Ei und setzte das All in Bewegung. Die Göttin selbst zeigte sich in der Dreiheit von Nacht, Ordnung und Gerechtigkeit.

Dunkel und unsichtbar war die erste Welt am Anfang allen Seins, so dunkel wie die Wolle schwarzer Schafe. Diese Welt der dunklen Erde war klein, eine winzige Insel auf dem unendlichen Weltennebel. Vier Himmelsrichtungen gab es, und über jeder lag eine Wolke. In der Mitte aber wuchs die Weltenkiefer, von der alle Kiefern ihren Anfang genommen haben. Die vier Wolken enthielten das Wesen dieser ersten Welt, die gestaltlos war, und jede Wolke hatte eine bestimmte Farbe.

Izanagi und Izanami standen auf der schwebenden Brücke des Himmels und beratschlagten und sprachen: ,Ist unten am Boden nicht etwa gar ein Land?‘ Hierauf stießen sie mit dem himmlischen Juwelenspeer nach unten und rührten damit im blauen Meer herum. Als sie die Salzflut gerührt hatten, bis sie sich zäh verdickte, und sie den Speer wieder heraufzogen, häufte sich das vom Ende des Speeres herabtropfende Salz des Wassers an und wurde eine Insel, die den Namen bekam Ono-goro-zima: „Von selbst verdichtet und geronnen.“

Es gibt eine Sage von einem Feigenbaum, dem riesigen Acvatha, dem immer lebenden, der wurzelt im Himmel, die Zweige abwärts gerichtet … Seine wahre Gestalt, sein Ursprung, sein Ende, sein wirkliches Wesen, kann keiner auf Erden erfahren.

Hier nähern wir uns selbst der Sache an.

Auch die Wissenschaftler haben ihre „Geschichte“ entwickelt. Sie ist über die letzten 100 Jahre entstanden. Die Sendung „Das dunkle Schwarze“, die im Deutschlandfunk ausgestrahlt wurde, stellt diese Entwicklung dar:

1900: Das Universum ist ein fester, unbeweglicher Raum, starr wie ein Tierkäfig, aber unvorstellbar groß. Darin bewegen sich die Sterne. Die Astronomen wissen, dass es Sterneninseln, also Galaxien, gibt. Sie sind sich aber noch uneins darüber, ob diese Sterneninseln innerhalb unserer Milchstraße liegen oder ob sie noch viel weiter entfernt sind.

1930: Es gibt Galaxien weit außerhalb der Milchstraße. Die Milchstraße steht nicht mehr im Zentrum, sie ist nur eine von vielen Galaxien, und diese Galaxien entfernen sich alle voneinander, wie Rosinen in einem aufgehenden Hefeteig. Der Weltraum hat keine starre, ewige Struktur mehr, sondern er hat eine dynamische Geometrie. Er bläht sich auf.

1980: Der Kosmos hat einen Anfang – den Urknall. Er expandiert zu Beginn explosionsartig, und wurde nach einigen hundert tausend Jahren durchsichtig. Die Dunkle Materie bildete die ersten filamentartigen Strukturen und großen Klumpen. Sie zog die gewöhnliche Materie an und verdichtete sie zu Sternen, Galaxien und Galaxienhaufen. Die Konstante Lambda, also die Dunkle Energie, taucht in den Gleichungen der Kosmologen zur Relativitätstheorie kaum noch auf. Sie ist aus der Mode gekommen.

2003: Die Astronomen haben sich in ungewohnter Eintracht auf das so genannte Konkordanz-Modell geeinigt: Das Weltall ist 13,7 Milliarden Jahre alt. Es besteht zu 70 Prozent aus der Dunklen Energie, die Expansion des Kosmos vorantreibt, zu 25 Prozent aus einer noch unbekannten Dunklen Materie und zu 5 Prozent aus gewöhnlicher, sichtbarer Materie.

Text: Lothar Bodingbauer, Hintergrundsendung vom 13.04.2004:

„Das Dunkle Schwarze“, Deutschlandfunk. Foto Universum:

Greg Rakozy, Unsplash

Die Inhalte dieser Website haben teilweise noch echte Fehler. Sie entstehen in verschiedenen Schulprojekten und werden von Menschen unterschiedlichen Wissensstands parallel erarbeitet. Bitte um besondere Vorsicht, wenn du die Inhalte ungeprüft verwenden möchtest. Solltest du einen Fehler finden, danken wir für ein Mail an

fehler@phyx.at

Reifeprüfung, Semester 4 |

Die Energie ist gespeicherte Arbeit. Das ist die Kurfassung. Eine physikalische Größe, die in allen Teilgebieten der Physik sowie in der Technik, der Chemie, der Biologie und der Wirtschaft eine zentrale Rolle spielt. Ihre SI-Einheit ist das Joule. In der theoretischen Physik wird Energie abstrakt als diejenige Größe definiert, die aufgrund der Unveränderlichkeit der Naturgesetze im Lauf der Zeit erhalten bleibt. Viele einführende Texte definieren Energie als Fähigkeit, mechanische Arbeit zu verrichten.

(mehr …)

Reifeprüfung, Semester 4 |

Kräfte sind Wechselwirkungen zwischen zwei Objekten. Objekte kann man „blau anmalen“, Kräfte nicht. Sie können an ihrer Wirkung beobachtet werden, haben unterschiedliche Stärken und Reichweiten, sie können abstoßend oder anziehend wirken.

(mehr …)

Reifeprüfung, Semester 5 |

Im Winter eine oft gehörte Aufforderung: „Schnell, mach‘ das Fenster zu, es kommt kalt herein“. Wenn aber Kälte die Abwesenheit von Wärme ist, wie kann das „Nichts“ hereinkommen? Die genaue Betrachtung dieser Frage bringt einen schnell auf die Kernbegriffe der Wärmelehre – oder darf man auch sagen, die Kälteabwesenheitslehre?

(mehr …)

Premium, Reifeprüfung, Semester 5 |

Wer die Frage zum ersten Mal hört, geht nach seinem Bauchgefühl und würde sie so beantworten:“Natürlich schmilzt das Eis in Wolle schneller.“ Aber warum glauben wir das? Für gewöhnlich hält uns Wolle warm. Warum sollte es also beim Eis anders sein?

(mehr …)

Reifeprüfung, Semester 5 |

Das Grundprinzip der Erdwärmeheizung ist das eines Kühlschrankes – einer Wärmepumpe. Der Kühlschrank entzieht dem zu kühlenden Raum Wärme und gibt sie nach außen ab.

(mehr …)

Reifeprüfung, Semester 5 |

Der Heizkörper erzeugt warme Luft, die sich durch Konvektion im Raum verteilt: durch Luftbewegungen wird sie im Zimmer verteilt. Nur wenn der Heizkörper im kälteren Teil des Zimmers am Fenster steht, können diese Luftbewegungen gut entstehen: durch das Aufsteigen von heißer Luft in kalter Luft.

(mehr …)

Premium, Reifeprüfung, Semester 5 |

Wasser verdunstet bei jeder Temperatur, auf jeder Höhe. Es entsteht Wasserdampf. Ab einer bestimmten Temperatur, auf einer bestimmten Höhe ist der Luftdruck der Umgebung gleich dem Luftdruck in den Dampfbläschen in der Flüssigkeit. Es blubbert. Man sagt, das Wasser siedet. Je geringer der Luftdruck ist, desto niedriger ist die Siedetemperatur. Auf der Spitze des Mt. Everest ist der Luftdruck so gering, dass das Wasser bereits bei 70 Grad Celsius siedet.

(mehr …)

Premium, Reifeprüfung, Semester 5 |

Wenn dem nicht so wäre, dann hätte sich die Welt wohl ganz und gar anders entwickelt. Die Möglichkeit mit einem gedrehten Holzstab und Zunder selbstständig Feuer zu machen war einer der Schlüsselpunkte in der menschlichen Entwicklung. Reibung macht warm, weil Arbeit in Wärmeenergie umgewandelt wird. Das sagt der zweite Hauptsatz der Wärmelehre: „Die innere Energie eines Körpers kann nur durch Zufuhr von Arbeit und durch Zufuhr von Wärme erhöht werden.“

(mehr …)

Premium, Reifeprüfung, Semester 5 |

Die Hauptsätze der Wärmelehre beschäftigen sich einerseits mit einem Temperaturphänomen: der absolute Nullpunkt kann nicht erreicht werden. Andererseits beschäftigen sie sich mit einem bekannten Übertragungsphänomen: Wärme fließt von selbst nur von einem heißen zu einem kalten Körper.

(mehr …)

Reifeprüfung, Semester 5 |

Der Kühlschrank transportiert Wärme aus sich heraus in die Küche. Er ist eine Maschine, die Wärme von einem kalten Reservoir (Kühlraum) in ein warmes Reservoir (Küche) fließen lässt. Der zweite Hauptsatz der Wärmelehre würde den umgekehrten Weg vorschreiben: von heiß nach kalt – von Küche nach Kühlschrank.

(mehr …)

Reifeprüfung, Semester 6 |

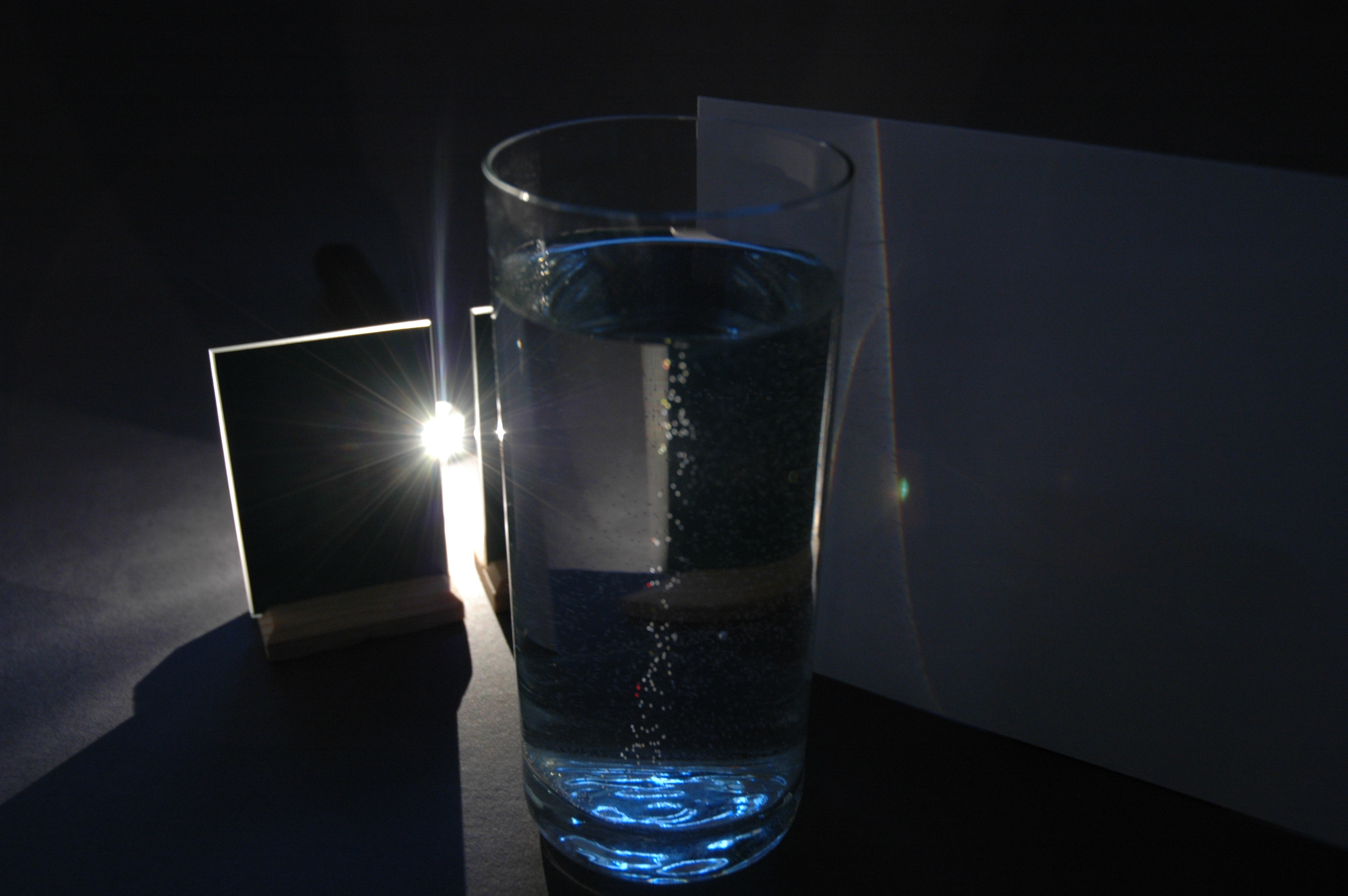

Psst! Leise schleichen Sie durch das Museum, in der linken Hand die Mona Lisa. Als Sie plötzlich ungewollt den geraden, dünnen, unsichtbaren Strahl eines Lasers unterbrechen, ertönen Alarmsirenen. Warum muss denn auch dieser Laserstrahl so schmal, gerade und unsichtbar sein?

(mehr …)

Reifeprüfung, Semester 6 |

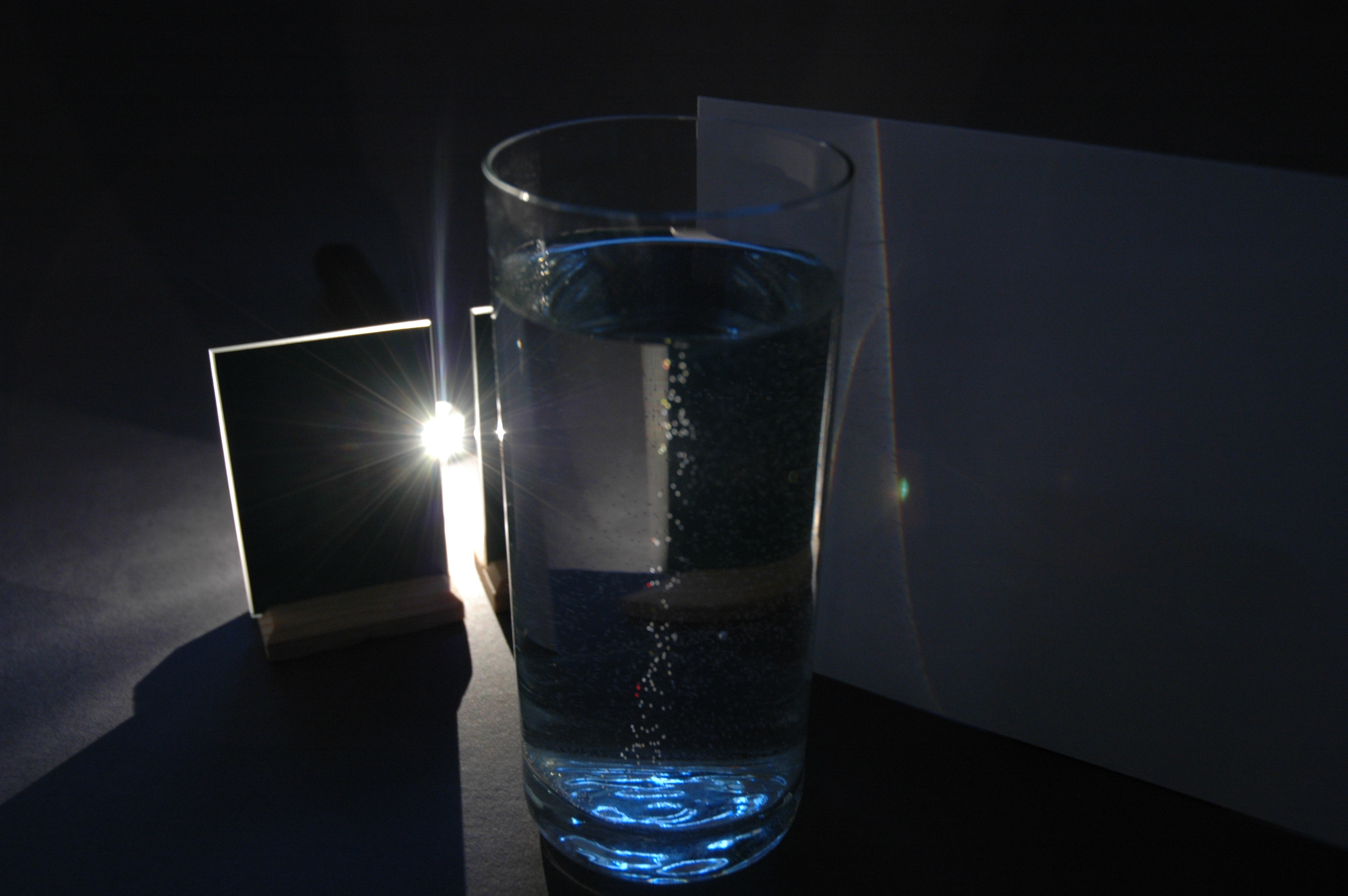

Licht ist ein schönes Phänomen. Licht ist unsichtbar, außer es trifft auf einen Gegenstand. Licht benimmt sich wie eine Welle, benimmt sich wie ein Teilchen. Experimente zeigen das eine, oder das andere. Was stimmt aber nun?

(mehr …)

Reifeprüfung, Semester 5 |

![Jean-Honoré Fragonard [Public domain], via Wikimedia Commons](https://www.phyx.at/wp-content/uploads/2011/05/468px-Fragonard_The_Swing-234x300.jpg)

Jean-Honoré Fragonard [Public domain], via Wikimedia Commons

Schaukeln können Sie, wie Sie wollen. Es ist immer richtig. Die Frage ist also anders zu verstehen. Fragen wir: Wie schaukelt man am bequemsten? Die Schaukel kommt wie jede Schwingung von selbst irgendwann durch Reibung zum Stillstand. Man muss sie also antreiben.

(mehr …)

Reifeprüfung, Semester 5 |

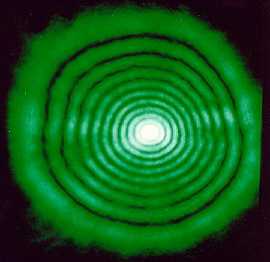

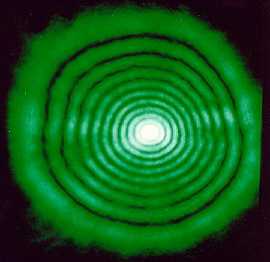

Wellen können um Hindernisse herumlaufen, wenn die Wellenlänge im Größenbereich des Hindernisses ist. Wir sprechen von Beugung. Beugung findet etwa statt, wenn Schall mit einer typischen Wellenlänge von einem Meter durch eine Tür geht, die ebenfalls etwa diese Größe hat. Wir können um die Ecke hören. Beugung findet nicht statt, wenn Licht mit einer sehr kleinen Wellenlänge im Nanometer-Bereich durch die Tür geht. Wir können um die Ecke nicht sehen.

(mehr …)

![Jean-Honoré Fragonard [Public domain], via Wikimedia Commons](https://www.phyx.at/wp-content/uploads/2011/05/468px-Fragonard_The_Swing-234x300.jpg)