Perspektive

Hasty Generalization (voreilige Verallgemeinerung): Aufgrund weniger Einzelfälle wird auf eine allgemeine Regel geschlossen. Aus wenigen Beobachtungen wird ein universelles Urteil gebildet.

Strohmann-Argument (Strohmann-Trugschluss): Die Position einer Person wird verzerrt oder übertrieben dargestellt, damit sie leichter anzugreifen ist. Man greift also einen „Strohmann“ statt das tatsächliche Argument an.

Slippery Slope (Dammbruchargument): Es wird behauptet, eine kleine Änderung ziehe zwangsläufig eine Kette von dramatischen Folgen nach sich, ohne stichhaltig zu begründen, warum dies so sein sollte.

Ad hominem: Statt inhaltlich auf ein Argument einzugehen, attackiert man die Person selbst („Du bist nicht kompetent“, „Du hast keine Ahnung“ etc.). Das sagt nichts über die Richtigkeit ihres Standpunkts aus.

Zirkelschluss (Circulus in demonstrando): Eine Behauptung wird durch die gleiche Behauptung begründet. Man dreht sich im Kreis, ohne ein unabhängiges Argument vorzubringen.

Berufung auf (fragwürdige) Autorität (Argumentum ad verecundiam): Jemand stützt sein Argument auf eine (angebliche) Autorität, ohne zu prüfen, ob die Autorität wirklich Expertise in dem betreffenden Gebiet hat oder ob das Argument sachlich gut begründet ist.

Cum hoc ergo propter hoc: Bedeutet „mit diesem, also deswegen“. Hier wird behauptet, zwei gleichzeitig auftretende Phänomene (Korrelation) stünden in einer kausalen Beziehung, ohne dass dies belegt wäre.

Post hoc ergo propter hoc: Bedeutet „danach, also deswegen“. Hier wird aus einer zeitlichen Abfolge (Ereignis A passiert vor Ereignis B) auf einen ursächlichen Zusammenhang geschlossen, ohne dass dafür Beweise vorliegen.

Appeal to Emotion (Berufung auf Gefühle): Statt sachlicher Argumente werden emotionale Appelle (z. B. Mitleid, Angst, Schuldgefühle) verwendet, um zu überzeugen.

Falsches Dilemma: Es werden nur zwei extreme Möglichkeiten dargestellt, als ob es keine weiteren Optionen gäbe. Auf diese Weise wird eine verzerrte „Entweder-oder-Situation“ erzeugt.

(Erstellt mit Hilfe von ChatGPT)

10 Kurzgeschichten. Was ist der Fehlschluss?

1. Geschichte

Lisa hat beobachtet, dass immer dann, wenn sie ihre Lieblingskappe trägt, die Sonne scheint. Deshalb ist sie überzeugt, dass das Tragen der Kappe das sonnige Wetter hervorruft.

2. Geschichte

Tim hatte am Abend vor seiner Matheprüfung einen grünen Smoothie getrunken. Am nächsten Tag schrieb er eine Eins. Jetzt glaubt er fest daran, dass ihm der Smoothie die gute Note eingebracht hat.

3. Geschichte

Aylin meint in der Diskussion über Verkehrspolitik, man solle mehr Fahrradwege ausbauen, um den Autoverkehr zu reduzieren. Leon erwidert: „Aylin will, dass Autos komplett verboten werden. Dann können wir ja gleich nur noch mit dem Fahrrad überall hinfahren!“

4. Geschichte

Julia hinterfragt eine wissenschaftliche Studie zum Klimawandel. Tom sagt daraufhin: „Du hast ja selbst in der Schule immer schlechte Noten in Physik gehabt. Wie willst du das überhaupt beurteilen können?“

5. Geschichte

Ming sagt, sie fände es gut, wenn wir die Ladenöffnungszeiten sonntags minimal erweitern. Daraufhin entgegnet Paul: „Wenn wir das erlauben, haben wir bald jeden Tag 24-Stunden-Läden. Und dann wird am Ende niemand mehr Zeit für seine Familie haben!“

6. Geschichte

Jonas sagt: „Entweder wir bauen sofort Atomkraftwerke auf jedem freien Fleck, oder unsere Stromversorgung bricht komplett zusammen. Anders geht es nicht!“

7. Geschichte

Salma argumentiert: „Mein Nachbar ist Arzt und meint, dass elektrische Autos alle schlimmer sind als Diesel. Er muss es schließlich wissen!“

8. Geschichte

Jeremy hat zwei neue Physik-Bücher gekauft, die beide kompliziert geschrieben sind. Er sagt: „Alle Physik-Bücher sind unverständlich!“

9. Geschichte

Eine Politikerin wirbt in ihrer Rede: „Wenn ihr gegen unseren Vorschlag stimmt, zeigt ihr, dass ihr die Menschen im Regen stehen lassen wollt. Denkt doch an die armen Familien!“

10. Geschichte

Der Lehrer sagt: „Die Theorie X ist richtig, weil sie wahr ist. Und dass sie wahr ist, wissen wir, weil sie ja schließlich richtig ist.“

(Erstellt mit Hilfe von ChatGPT)

Das „Wie“ können wir sicher sagen. Das „Warum“ oft nicht. Wandeln Sie die folgende Sätze um, dass sie mit „Wie“ beginnen.

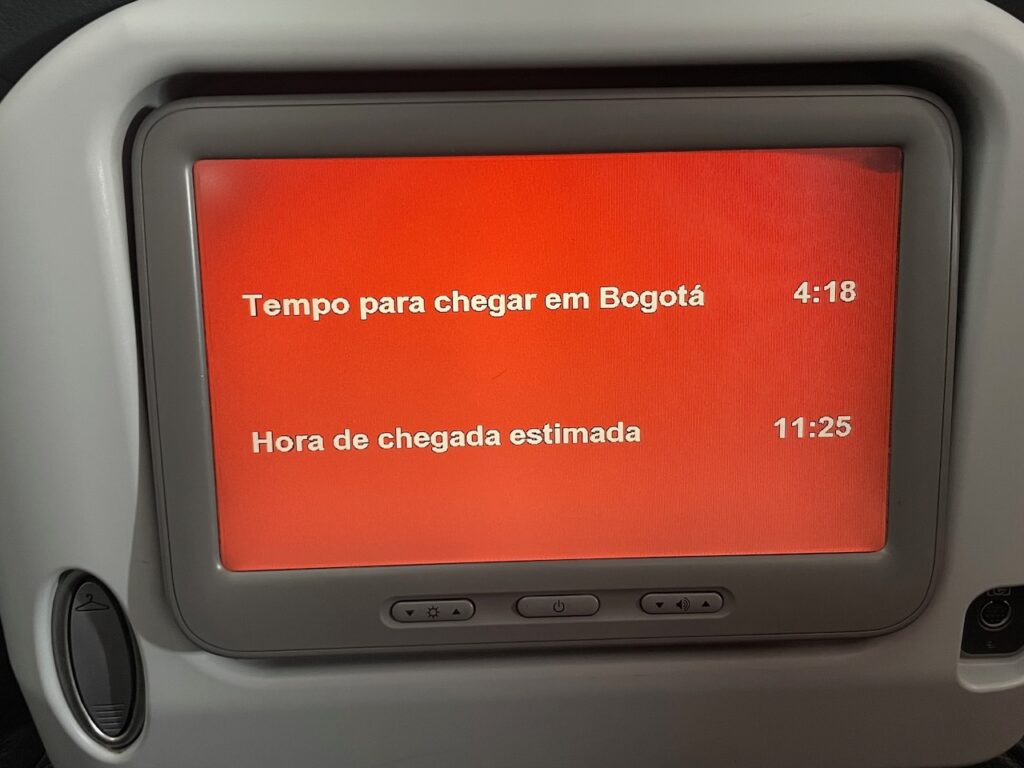

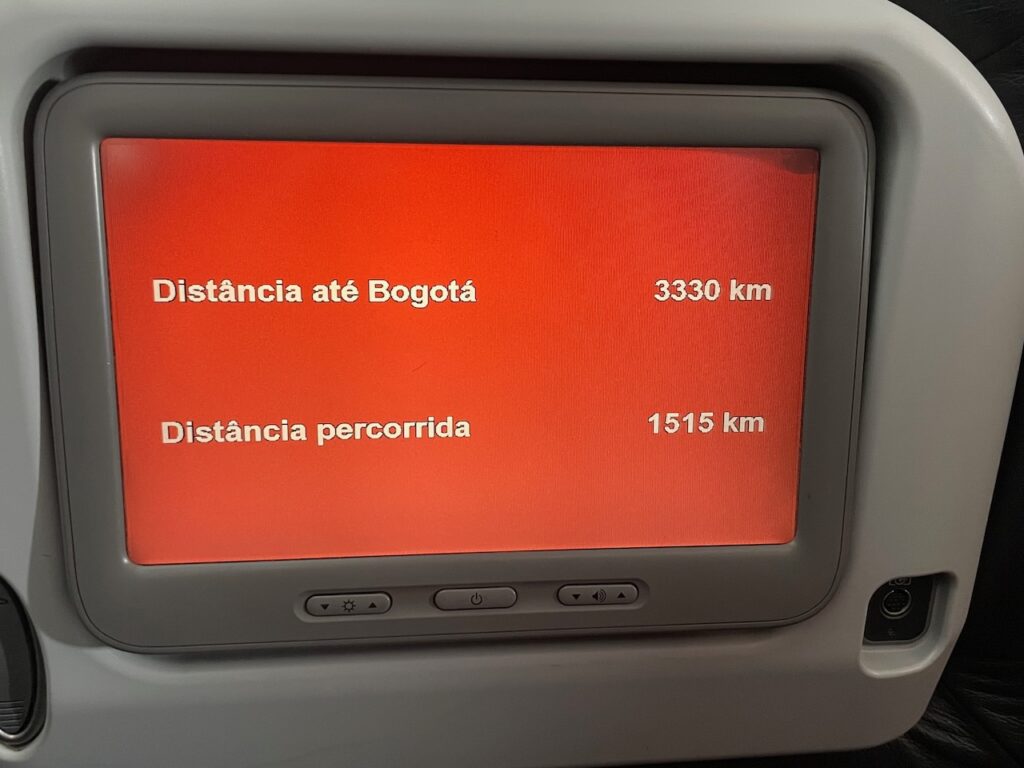

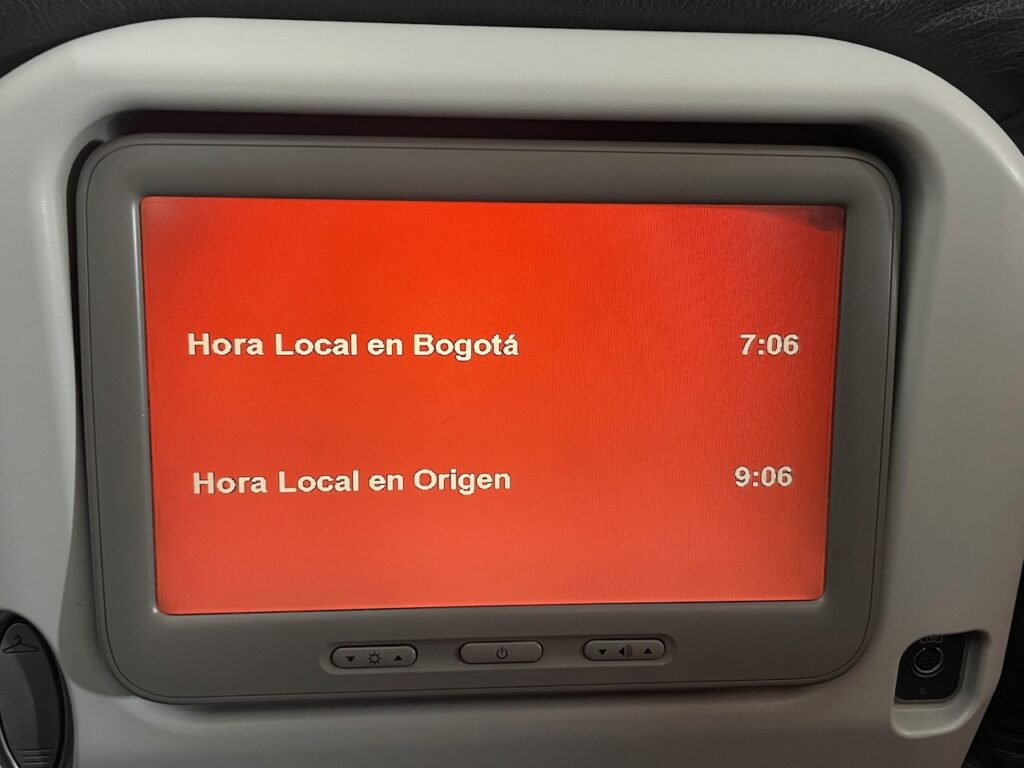

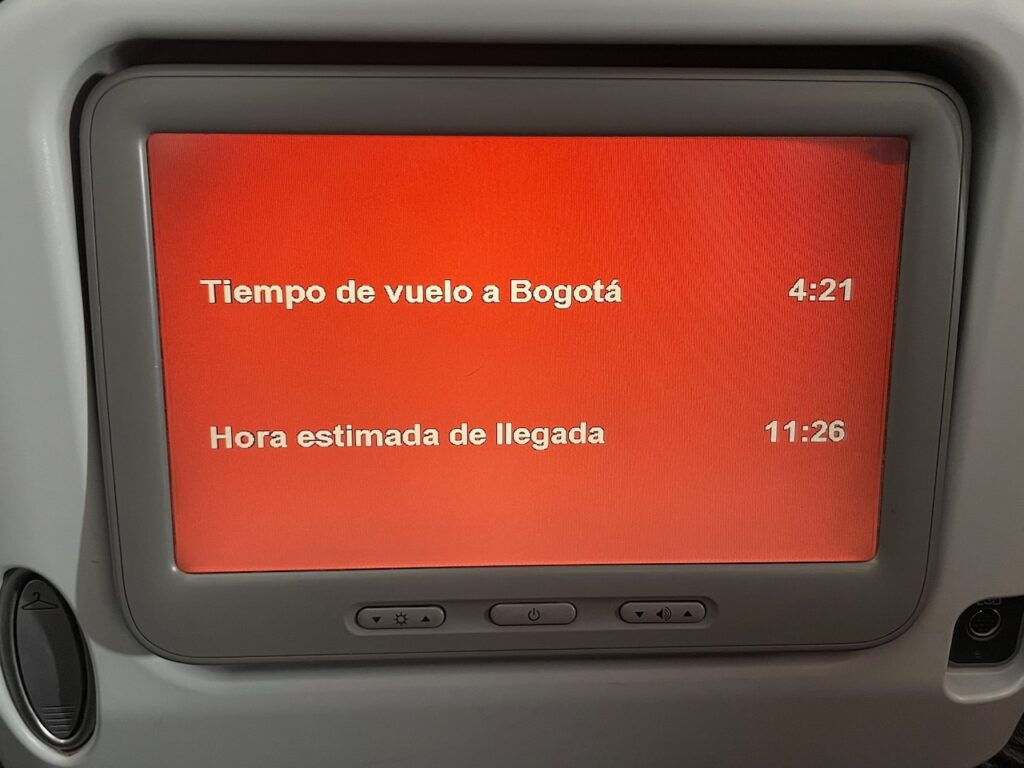

Im Flugzeug. Informationen am Bildschirm vor uns.

Welche Fragen können wir stellen – und was sind die Antworten?

Fahrsteige sind wie Rolltreppen, die nicht nach oben führen. Fahrsteige sind wie Gehsteige, die sich bewegen. Fahrsteige sind wie Fließbänder.

Was ist ihr Zweck? Diskutieren Sie darüber.

Welche Geschwindigkeiten lassen sich im folgenden Video feststellen? Gemeint sind hier: Relativgeschwindigkeiten. Jemand bewegt sich in Bezug zu jemand anderem.

Das Video wurde am Flughafen Schipol in Amsterdam gemacht. Hinweis: Fußgänger bewegen sich üblicherweise mit rund 4 km/h und Fahrsteige zwischen 0,45 und 0,75 m/s. Nehmen Sie einen sinnvollen Wert an.

Was Sie hier lernen: Annahmen treffen, Geschwindigkeiten als Relativbewegungen zu erkennen, Einheiten umrechnen, Bewegungen analysieren, in einem Video Prozesse erfassen und beschreiben, Inertialsysteme erkennen.

Link (Wikipedia): https://de.wikipedia.org/wiki/Fahrsteig

Wenn du mit Prozenten richtig rechnen möchtest, machst du zum Trainieren viele Aufgaben, die alle sehr ähnlich ablaufen. Du wirst die Unterschiede dann bald spüren. Es gibt keine Abkürzung – du musst durch alle ruhig durch. Dann bist du Prozentprofi.

Wörter:

weniger werden = reduziert werden = verkleinert werden = schrumpfen

mehr werden = erhöht werden = vergrößert werden = ausdehnen

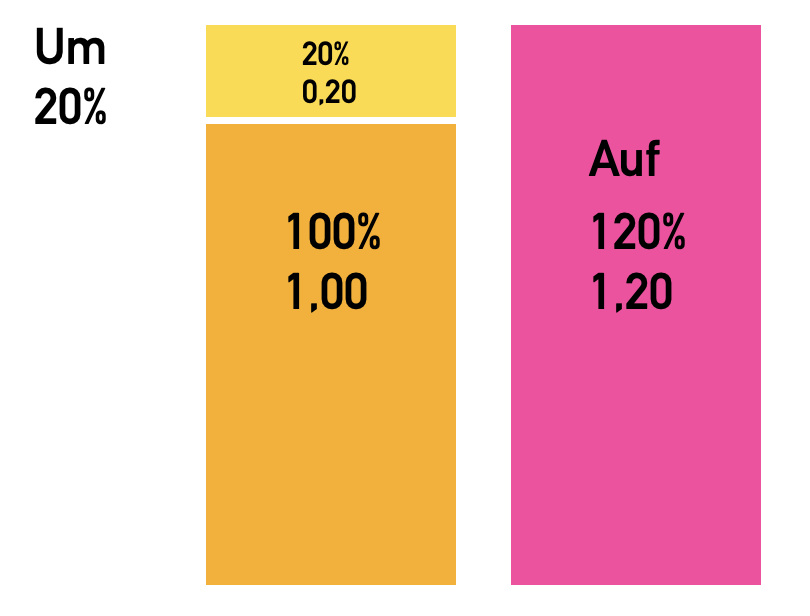

Wenn etwas auf 90% reduziert wurde, ist es um 10% reduziert worden.

Wenn etwas auf 120% vergrößert wurde, ist es um 20% vergrößert worden.

weniger werden = reduziert werden = verkleinert werden = schrumpfen

mehr werden = erhöht werden = vergrößert werden = ausdehnen

Um oder auf? Vorher 100%. Nachher 120%. Um 20% auf 120%

Um oder auf? Vorher 90%. Nachher 100%. Um 10% auf 100%

Lösung

Das Rechnen mit Prozenten funktioniert am besten, wenn du dir die Situation vorstellst. In Bildern.

Deine Aufgabe: Erstelle selbst neue Aufgaben 1 bis 12. Dann kannst du es wirklich.

Der Franz hat geschrieben. Er schreibt über das Tageslicht, das nach dem Winter wieder länger wird. Frage: Welche Funktion beschreibt am besten den Verlauf der Länge eines Tages? Welche nicht. Und welche einige Tage lang zumindest? Wählen Sie zwischen Exponentialfunktion, linearer Funktion, Winkelfunktionen, Logarithmusfunktion, Polynomfunktion und Wurzelfunktion. Zeichnen Sie die typischen Graphen dieser Funktionen und überlegen Sie sich, welche Vorgänge in der Natur sich mit diesen Funktionen modellieren lassen. Schlagen Sie die Begriffe Weihnachten, Dreikönig und Lichtmess nach. Was bedeuten sie? Was bedeuten sie hier bei diesem Beispiel? Was bedeuten sie, wenn Sie die Länge des Tageslichts in Abhängigkeit von der Zeit als Graph skizzieren? Was bedeuten Flohsprung, Hahnensprung und Katzensprung – grundsätzlich, und hier bei diesem Beispiel, wo sehen Sie das im Graphen?

Download: Diese Frage als Moodle-XML Frage für einen Moodle-Kurs

In der Physik versuchen wir eher zu beschreiben, als zu erklären. Was damit gemeint ist? Aus einer schönen Beschreibung entsteht oft eine Erklärung, es ist also das Beschreiben, das wir erst mal üben möchten. Mit viel Vergnügen:

Im Folgenden sehen Sie 9 Videos. Beschreiben Sie bitte, was man sieht:

Welches Video Sie wie beschreiben, ist Ihnen überlassen.

Was vielleicht wichtig ist: In der Physik versuchen wir, bei einer Bildbeschreibung NICHT zu erklären. Wir beschreiben was man sieht (hört, riecht, misst – das ist hier beim Video eher nicht der Fall, hier wird es das Sehen sein.). Schauen Sie sich das Video an, einfach mal so. Dann versuchen Sie zu erkennen, was man sieht. Die Zutaten. Dann die Abläufe. Dann überlegen Sie sich, wie sie es beschreiben – und Sie überlegen sich dabei eine Erzähltiefe. Nicht jedes Detail ist notwendig. Oft sind es aber die Details die wichtig sind. Darauf wollen wir achten.

Bei der Bewertung des Videos zählt Richtigkeit, Sorgfalt, Erzähltiefe (Details oder lieber nicht), Interpretationslosigkeit (nur Beschreiben, nicht erklären) und Gesamteindruck. Kreativität zählt auch zum Gesamteindruck.

Viel Spaß!

https://www.phyx.at/regen-am-fenster/

https://www.phyx.at/regen-am-fenster/

https://www.phyx.at/klingende-tassen/

https://www.phyx.at/seil-der-haengebruecke/

https://www.phyx.at/schwimmende-enten/

https://www.phyx.at/schwingen-am-seil/

https://www.phyx.at/schatten-des-hundes/

https://www.phyx.at/muschel-am-strand/

Es ist einigermaßen gruselig, wenn auf einem Fotopapier etwas erscheint, obwohl es eigentlich lichtdicht eingepackt ist, und nichts drauf sein sollte, wenn man es entwickelt. Genau das ist dem Ehepaar Curie passiert, das in ihrem Labor einen Stein (Pechblende) auf so ein eingepacktes Fotopapier gelegt hat. Die Erklärung: in Pechblende befinden sich die radioaktiven Element Uran, Radium und Polonium, die radioaktive Strahlung abgeben. Entdeckt wurde diese Strahlung von Henri Bequerel, der 1903 die zweite Hälfte des Nobelpreises dafür erhielt – gemeinsam mit dem Ehepaar Curie. Radioaktive Strahlung: Man sieht sie nicht, hört sie nicht, schmeckt sie nicht – aber es ist doch eine energiereiche Strahlung. Fotopapier kann es enthüllen. Ein Geigerzähler auch.

Diese Texte sind Starthilfen zum Lernen. Sie geben Ihnen einen Einblick, worum es bei dem Thema geht. Die Idee. Achtung: Es ist möglicherweise nicht unbedingt genau das, was Ihr:e Prüfer:in darüber hören möchte. Es ist auch nicht der ganze Stoff. Machen Sie sich nach dem Lesen des Textes ein eigenes Bild mit Ihren Büchern und den anderen Quellen. Ein freies Online-Schulbuch aus Österreich: https://physikbuch.schule, aus Deutschland: https://www.leifiphysik.de/. Weitere empfehlenswerte Schulbuchreihen der Oberstufe aus Österreich: Big Bang, Sexl, Physik kompakt.

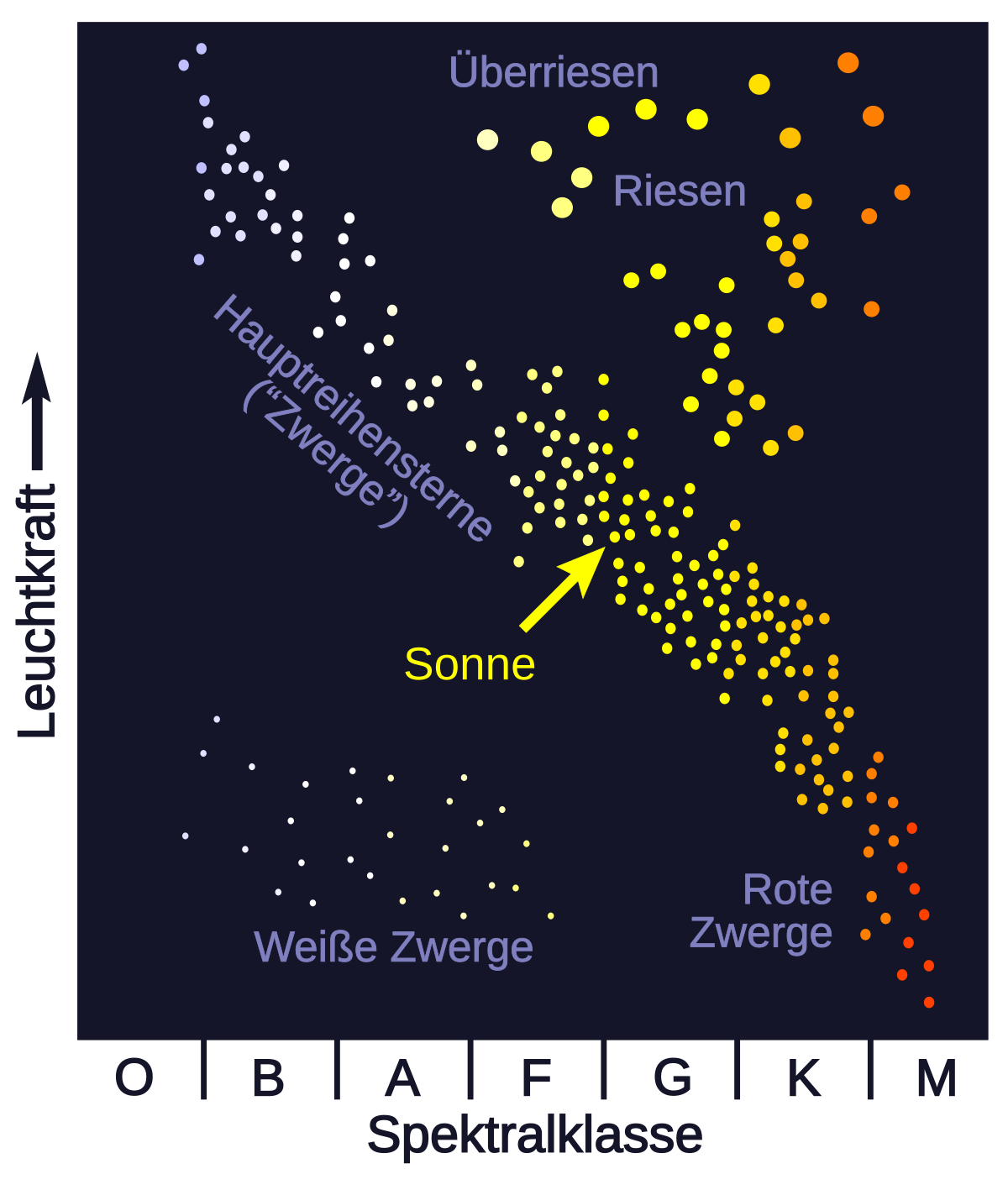

Wer in den Himmel sieht, sieht die Sterne in unserer Nachbarschaft. Das Universum ist aber groß. Wie groß? Unendlich? Und gibt es daher unendlich viele Sterne?

Von User:Sch – derived from Image:HR-sparse.svg by User:Rursus. Text translated to German, some cosmetics applied, position of Sun corrected (spectral class G, not K), CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3670343

Das Fernrohr ist wohl die erste Erfindung, mit der man den Himmel besser beobachten kann, als nur mit dem Auge. Vorsicht. Nie in die Sonne damit schauen, es würde die Augen so schädigen, dass man erblindet. Nicht nur sichtbares Licht kann man beobachten, sondern auch elektromagnetische Strahlung mit anderen Wellenlängen. Da brauchen wir Radioteleskope. Besser geht die Beobachtung noch außerhalb der Erdatmosphäre. Weltraumteleskope beobachten den Himmel, oder Röntgensatelliten, oder Infrarotsatelliten, und so weiter und so fort. Elektrektromagnetische Strahlen aller Wellenlängen erzählen uns, wie das Universum ist.

Wie es aussieht, gibt es nicht unendlich viele Sterne. Es gibt 70 Trilliarden Sterne. 7 mal 10 hoch 22 Sterne. Eine Sieben mit 22 Nullen. Das Universum ist also nicht unendlich. Es ist im Urknall entstanden und hat sich seither ausgedehnt. Was außerhalb ist, wissen wir: nichts. So ein „nichts“, was Sie gerade hinter sich sehen, wenn Sie nach vorne schauen. So ist es logisch, dass die Menge der Sterne begrenzt ist, auch wenn es viele sind. In der Stadt sehen Sie vielleicht 100 Sterne in der Nacht, am Land vielleicht 5000. In der Milchstraße, unserer Heimatgalaxie, gibt es 100-300 Milliarden Sterne. Es gibt hunderte Milliarden Galaxien wie die Milchstraße, die in Haufen auftreten, und diese Haufen wiederum in Superhaufen. Und so kommen wir dann hochgerechnet auf diese große Zahl von 10 hoch 22 Sternen im Universum.

PHS192 – Dunkle Materie, aber echt jetzt – Es ist schon wieder was passiert. Irgendwie passt die Idee mit der Dunklen Materie nicht ganz so gut zusammen mit, dem, was man rundherum sieht. Das erzählt Gerhard Hensler vom Insitut für Astronomie der Uni Wien.

PHS192 – Dunkle Materie, aber echt jetzt – Es ist schon wieder was passiert. Irgendwie passt die Idee mit der Dunklen Materie nicht ganz so gut zusammen mit, dem, was man rundherum sieht. Das erzählt Gerhard Hensler vom Insitut für Astronomie der Uni Wien.